2025.09.17

「DIG:R STUDY MEETING #006」レポート

2025年8月29日(金)、エディオンピースウイング内の「HIROSHIMA SOCCERMUSEUM」を会場に、豊かな暮らしにつながるヒントを共有するトークイベント「DIG:R STUDY MEETING #006」が開催されました。

今回は東京と広島、それぞれの場所で新しい居場所づくりに取り組む3人のゲストをお迎えし、これからの都市の可能性について考えました。

■日時 2024年9月27日(金)18:30~

■場所 エディオンピースウィング

HIROSHIMA SOCCER MUSEUM、猿田彦珈琲エディオンピースウイング広島店

■ゲストスピーカー

サンフレッチェ広島 浜田 晃さん

一般社団法人学芸会 上田 太一さん

東急株式会社 植松 達哉さん

■モデレーター

一般社団法人HLL代表理事 水木 智英さん

第1部 3人のゲストスピーカーによるトークセッション

まずはモデレーターの水木智英さんがDIG:Rの取り組みについてや、「スタジアムと高架下から考える、みんなの居場所づくり」という今回のテーマについて、3人のゲストスピーカーを紹介。「今日は皆さんに”私の居場所”とは?のヒントを見つけて持って帰ってもらいたい」と呼びかけ、会は和やかにスタートしました。

スタジアムを“まちにひらく”新しい挑戦 ー サンフレッチェ広島 浜田晃さん

トップバッターは、「STAHUG (スタハグ)」プロジェクトを統括するサンフレッ

チェ広島の浜田晃さん。広島県立皆実高校サッカー部出身の浜田さんは、東京での社会人生活、JICAの活動などを経て、2020年に地元広島にUターン。サンフレッチェ広島に入社してすぐ「STAHUG」の企画に関わることになりました。

「広島に戻って感じたのは、クラブやスタジアムとの間に距離を感じている人が多いということ。われわれの存在をもっと身近に感じてもらうにはどうすればいいのか。それをずっと模索していた」と当時を振り返ります。

コロナ禍を挟みながら各地で勉強会や視察に参加するなかで、地域コミュニティの場として機能するドイツの総合スポーツクラブ「フェライン」の存在を知り、「サンフレッチェ広島があるから、このスタジアムがあるから、人と人がつながる。そんな体験を増やせたら」という想いを強くしました。

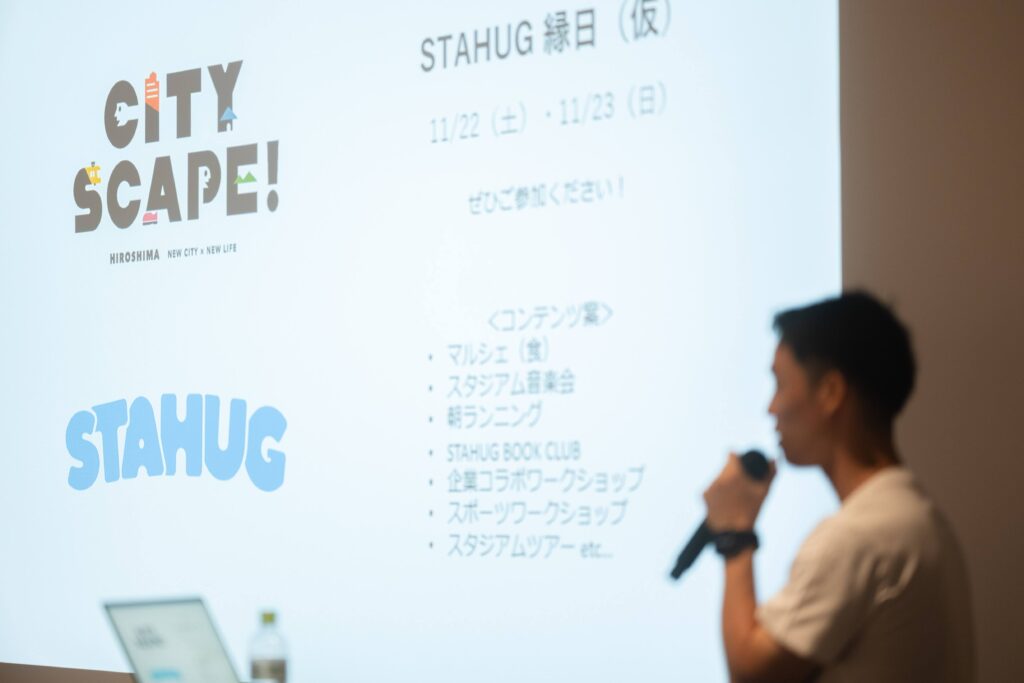

そして構想から4年後の2025年5月、「まちに開かれたスタジアム」というコンセプトを掲げ、「STAHUG」がついに始動しました。

ユニークな企画も次々と生まれ、今では試合がない日もピクニックやマルシェ、ランニング、ワークショップなど、個性豊かなイベントがスタジアムで繰り広げられています。

その一つが、スタジアムの好きな場所で本を楽しめるイベント「STAHUG BOOKCLUB」。浜田さん自身も参加し、「試合がある日は座れない席に腰掛け、本を読むのは贅沢で心躍る時間だった」と語ります。

「このようにスタジアムを身近に感じてもらえる取り組みを、今後さらに広げていきたい」と意欲を見せた浜田さん。スタジアムをサッカーの領域だけにとどめるのではなく、日常の延長として誰もが関われる居場所にすること。そのためには、「正しさだけでなく、楽しさやワクワクを直感的に感じ取ることを大切にしたい」と語り、笑顔でトークを締め括りました。

コミュニティを醸成し、循環を生み出す ー 上田太一さん

続いて登壇したのは一般社団法人学芸会の上田太一さん。「目に見えない1000万人に向けて情報発言するより、自分の手が届く100人に向き合いたい」と、テレビ局の番組ディレクターから「場づくり」のプロデュース業へ転身。現在は「ウェルカムトゥドウ」という会社をはじめ、一般社団法人学芸会の代表などを務めながら、編集やイベント企画、場づくりを生業としています。

上田さんが拠点とする学芸大学は、イギリスのTimeOut誌で2024年の「世界で最もクールな街」に選ばれた注目のエリア。駅利用者が1日6万人、関係人口は約10万人というまちの規模感に対し、高層ビルや大きなバスターミナルもなく、ヒューマンスケールな街並みが魅力です。

そんな学芸大学で、自身が手がけた飲食店や本屋に集まってくる人たちを眺めなから気づいたのは、「居場所があることで人と人がゆるやかにつながり、新しい活動や個性が育まれる」ということ。

上田さんが「活動の原点」と位置付ける「路地裏文化会館 C/NE」で、料理のポップアップイベントに参加したことをきっかけに、今では高架下で台湾料理店を営んでいるという料理人の事例を紹介しながら、「会社での仕事がA面だとしたら、趣味の活動はB面みたいなもの。A面とB面を行き来しながら弾力のある生き方をする人が増えたら、まちはもっと面白くなると思う」という言葉に共感し、頷く人の姿が多く見られました。

他にも自身が関わる施設の事例をたくさん紹介してくれた上田さん。地域に生まれた小さなコミュニティを醸成し、循環を生み出す実践を続ける上田の言葉には、居場所づくりのヒントがたくさん散りばめられているように感じました。

生活者と計画者の汽水域を豊かにする「ローカルプロダクション」の実践 ー 植松達哉さん

最後に登壇したのは東急株式会社の社員として「学芸大高架下プロジェクト」をはじめ、駅周辺の不動産開発や広域的なまちづくりビジョンに関わる植松さん。

行政・民間・市民の役割分担が曖味になるなかで「従来の枠を超えた取り組みをやってみたい」という思いから、上田さんらと一緒に取り組んだ「学芸大高架下プロジェクト」では、企画・設計段階から地域住民を巻き込み、まち歩きや話し合いの場を設定したり、設計・施工・デザイン・PRなどに地クリエイターが関わる「ローカルプロダクション」を実践。「開発事業の過程そのものをプロジェクト化した」と、熱を込めて説明しました。

そうした取り組みは達成感を生んだ一方で、「10万人とも言われる学芸大学のステークホルダーを取りこぼしなく巻き込むのは物理的に不可能だった」とし、「みんなでつくる」ことの限界も感じたといいます。

「いきなり地域にフルコミットしてもらうというのは難しい。対策としてはいろんな手札を使いながら、「観客」から「参加者」、さらに主体的な「ローカリスト」へとステップアップできるようなグラデーションのデザインをしていくことが重要」という見解を示しました。

それでも植松さんがこだわるのは、プロジェクトを完成させること以上に、そのプロセスに「どう人を巻き込むか」ということ。壁にぶつかりながらも、時代に即した居場所づくりの実践に挑み続ける話を、食い入るように耳を傾ける参加者の姿が印象的でした。

トークセッション締めくくりー「居場所づくりで大切なこととは?」

トークセッションが一通り終わったところで、モデレーターの水木さんが参加者アンケートで集めた「3人に聞いてみたいこと」の中から選んだ質問を3人へ投げかけました。

ここではそのうちのひとつ、「居場所づくりで大切にしていることは?」という質問への答えを取り上げます。

ーーーー

浜田さん

「半径5メートル以内にいる友達や家族、自分の子どもや両親でも気軽に参加できるような雰囲気づくり。誰でも気乗ねなく入ってこられるようハードルを低くすることを意識している」

上田さん

「居場所には“喋るきっかけ”が必要。そうやって名前を覚えてもらい、仲間になっていく。参加者が傍観者から当事者へと変わり、その場の一員であるという実感を持てるような工夫が大切。 “東京で一番挨拶の数が多いまち”がつくれたら最高だなと思っている」

植松さん

「事業として居場所づくりを行う際は、ターゲットを明確にし、アウトプットの品質を管理することが不可欠。つくり手側が責任を持ってディレクションを行うことが大切だと思う」

ーーーー

3人の答えを聞いた水木さんは、「皆さんに共通しているのは物理的な場所の提供だけでなく、そこには必ず人が介在し、人とつながっていくことが大切だという意識。そのことを改めて確認できました」と感想を述べ、第1部のトークセッションを締めくくりました

第2部「猿田彦珈琲」で参加者との対話・交流タイム

第2部は同スタジアム内にある「猿田彦珈琲」に場所を移し、ドリンクを片手に、第1部のトークセッションを振り返りながら対話・交流タイムへ。リラックスした雰囲気のなか、さまざまな質問が飛び交いました。その一部をご紹介します。

ー イベントの収益化や安定した集客に苦戦している。アドバイスがほしい。

「施設完成後にイベントを始めるのではなく、完成前から何かしら実施することで、早い段階で『イベントをやっている場所』という印象を定着させると、立ち上がりの時間も短縮できると思う。あとは定期的にイベント開催をすることで「あの曜日には必ずイベントをやっている」という認知をつくって、集客につなげる方法もある」(植松さん)

「自分たちだけでやろうとせず、周囲との関わりしろを増やして、1つの器にいろんなアイデアをどんどん投げ入れてもらう。そして集まったアイデアを、場所のトンマナだったり、タイミングだったりを考えて編集しながら回していく。続けることで場の認知も上がるしコミュニティは醸成されていく。そういう長期的な取り組みをするしかないんじゃないかな」(上田さん)

ー 心地よい空間づくりの秘訣は?

「自分のお店では、お客さんに挨拶をすることを徹底している。他にも入り口の扉を開けておくとか、参加者に話しかける時とそっとしておく時を見極めるなど、スタッフ間で感覚的なホスピタリティを共有している」(上田さん)

その他、「高校生が放課後に立ち寄れる場所として、スタジアム内に自習室を設けてはどうか」というアイデアも提案され、そのアイデアには浜田さんが「ぜひ実現したい」と熱く反応。水木さんも「高校生たちから自習できる場所がないという声を聞いたことがある。ぜひ実現してほしい」と共感しました。

第1部に続き、第2部の交流タイムも最高の盛り上がりを見せ、定刻の21時を少し回ったところで賑やかに閉幕。その後も会場に残って名刺交換したり、ゲストと話し込む姿があちらこちらで見られました。

広島の「STAHUG」と東京の「学芸大高架下プロジェクト」。フィールドは違えど、2つに共通していたのは「どうやって人を巻き込み、関わり続けてもらうか」という視点。その背景にある想いや直面している課題も共有され、非常に示唆に富む時間となりました。これからそれぞれの場所でどんな居場所が育っていくのか楽しみです。

参加いただいた皆さま、どうもありがとうございました。

取材・文:イソナガ アキコ

写真:おだやすまさ

お申し込み・お問い合わせ先